BUSINESS

需要予測とは?手法・事例からAI活用のポイントまで徹底解説

目次

需要予測の精度向上や手法の選定にお悩みですか?本記事では、需要予測の基本から、AI・機械学習を含む最新手法、業界別成功事例、精度を高めるポイントまで網羅的に解説します。

この記事を読めば、在庫最適化や売上向上といったメリットを実現するための具体的な進め方がわかります。成功の鍵は、自社の目的に合った手法を選び、質の高いデータを活用することにあります。

1. 需要予測の基本|ビジネスに不可-不可欠な理由とメリット

需要予測は、変化の激しい現代市場において、企業が競争優位性を確立し、持続的に成長するための羅針盤となる重要な活動です。経験や勘だけに頼るのではなく、データに基づいた科学的なアプローチで将来の需要を見通すことで、企業はより精度の高い意思決定を下せるようになります。

本章では、需要予測の基本的な定義から、なぜビジネスに不可欠とされるのか、そして具体的なメリットや課題について詳しく解説します。

1.1 需要予測とは?その定義と目的

需要予測とは、過去の販売実績や市場の動向、経済指標といった様々なデータを分析し、将来の特定の期間において自社の製品やサービスが「どれくらい求められるか」を科学的に推定することです。 これは単なる当て推量ではなく、統計的な手法やAI(人工知能)などを活用したデータ分析に基づく、客観的な数値を導き出すプロセスを指します。

需要予測の主な目的は、その予測結果を基に企業の各部門が最適なアクションプランを策定し、経営資源を効率的に配分することにあります。 具体的には、以下のような企業活動の根幹を支える計画の精度を高めることが目的です。

- 生産計画:いつ、何を、どれだけ生産するかを決定する

- 在庫管理:欠品や過剰在庫を防ぎ、在庫レベルを最適化する

- 販売戦略:効果的なプロモーションや価格設定のタイミングを計る

- 人員配置:繁忙期や閑散期に合わせた適切な人員計画を立てる

- 設備投資・資金調達:将来の需要に基づいた中期的な経営計画を策定する

1.2 なぜ需要予測が重要なのか?

現代のビジネス環境において、需要予測の重要性はますます高まっています。その背景には、市場の複雑化や顧客ニーズの多様化、そしてグローバルな競争の激化があります。適切な需要予測を行わなければ、企業は「機会損失」と「過剰在庫」という二つの大きなリスクに常に晒されることになります。

例えば、需要を過小評価すれば、製品が足りなくなり販売機会を逃してしまいます(機会損失)。これは直接的な売上の減少だけでなく、顧客満足度の低下にも繋がりかねません。 逆に、需要を過大評価すれば、売れ残った製品が過剰在庫となり、保管コストの増大や廃棄ロス、キャッシュフローの悪化を招きます。

このように、需要予測はリスクを最小限に抑え、収益を最大化するための生命線と言えます。 データに基づいて客観的な需要を見通すことで、企業は変化に強い効率的な事業運営を実現し、競争優位性を築くことができるのです。

1.3 需要予測がもたらす4つのメリット

精度の高い需要予測は、企業の様々な側面にポジティブな影響を与えます。ここでは、代表的な4つのメリットについて具体的に解説します。

1.3.1 在庫の最適化とコスト削減

需要予測の最も直接的なメリットの一つが、在庫レベルの最適化です。 予測に基づいて必要な分だけを生産・仕入れすることで、過剰在庫を抱えるリスクを大幅に削減できます。 これにより、以下のようなコスト削減効果が期待できます。

- 保管コストの削減:倉庫の賃料や管理にかかる人件費、光熱費などを圧縮できます。

- 廃棄ロスの削減:特に食品や流行性の高いアパレル商品など、期限や旬のある製品の廃棄を減らせます。

- キャッシュフローの改善:不要な在庫に資金が固定されることを防ぎ、運転資金をより有効に活用できます。

実際に、AIを活用した需要予測で在庫を最適化し、大幅なコスト削減に成功した企業の事例も報告されています。

1.3.2 機会損失の防止と売上向上

在庫の最適化は、コスト削減だけでなく売上の向上にも直結します。需要を正確に予測することで、顧客が製品を求めているタイミングでの欠品を防ぎ、販売機会の損失を最小限に抑えることができるからです。 欠品が少なくなれば、顧客満足度も向上し、長期的なファンの獲得にも繋がります。

さらに、需要が高まる時期を予測できれば、そのタイミングに合わせて効果的なプロモーション戦略を仕掛けることも可能です。 データに基づいた販売計画は、企業の売上と利益率の向上に大きく貢献します。

1.3.3 生産計画・人員配置の効率化

精度の高い需要予測は、製造業における生産計画の土台となります。 需要の波に合わせて生産量を調整することで、生産ラインの稼働を平準化し、無駄な残業や設備の遊休時間を削減できます。 これにより、生産性の向上が期待できます。

また、サービス業や小売業においても、繁忙期や閑散期を予測することで、適切な人員配置が可能になります。 無駄な人件費を抑制しつつ、顧客へのサービス品質を維持・向上させることができ、従業員の負担軽減にも繋がります。

1.3.4 経営判断の精度向上

需要予測は、日々のオペレーションだけでなく、中長期的な経営戦略の策定においても極めて重要な役割を果たします。客観的なデータに基づく予測は、経験や勘に頼った意思決定から脱却し、「データドリブン経営」を実現するための基盤となります。

例えば、将来の市場の成長性を予測することで、設備投資や新規事業への参入といった重要な経営判断を、より高い確度で行うことができます。 データという客観的な根拠があることで、迅速かつ合理的な意思決定が可能になり、経営リスクの低減にも繋がるのです。

1.4 需要予測における課題とデメリット

需要予測は多くのメリットをもたらす一方で、いくつかの課題やデメリットも存在します。これらを理解し、対策を講じることが成功の鍵となります。

| 分類 | 具体的な内容 |

|---|---|

| 予測精度の課題 | 需要予測はあくまで「予測」であり、100%の精度を保証するものではありません。特に、自然災害やパンデミック、予期せぬ競合の出現など、過去のデータからは予測困難な不確実な要因によって精度が大きく左右される可能性があります。 |

| データの課題 | 予測の精度は、元となるデータの質と量に大きく依存します。 データの収集・蓄積が不十分であったり、データに誤りや欠損が多かったりすると、予測結果の信頼性が低下します。 |

| 属人化の課題 | 需要予測が特定の担当者の経験や勘に依存している場合、その担当者が異動や退職をすると、予測のノウハウが失われ、業務が停滞するリスクがあります(属人化)。 |

| コストと専門知識の課題 | 高精度な予測を行うためには、専門知識を持つ人材の確保や、AI搭載の予測ツールなどの導入・運用コストが必要です。 特に中小企業にとっては、これらのリソース確保が大きな負担となる場合があります。 |

これらの課題に対処するためには、継続的なデータの蓄積と品質管理、複数の予測手法の検討、そして特定の個人に依存しない業務プロセスの構築が重要となります。

2. 需要予測に必要なデータの種類と収集方法

精度の高い需要予測は、憶測や勘ではなく、客観的なデータに基づいて行われます。予測に利用するデータは、大きく分けて自社で蓄積する「内部データ」と、外部環境から取得する「外部データ」の2種類があります。これらのデータを適切に組み合わせ、分析することで、需要の変動要因を多角的に捉え、予測の精度を高めることが可能になります。

2.1 予測の土台となる内部データ(実績データ)

内部データは、自社の事業活動を通じて日々蓄積される情報であり、需要予測の最も基本的な土台となります。主に以下のようなデータが活用されます。

2.1.1 販売実績・受注データ

「いつ」「どこで」「どの商品が」「どれだけ売れたか」を示す最も重要なデータです。POS(販売時点情報管理)システムやERP(統合基幹業務システム)、ECサイトの受注管理システムなどから収集します。SKU(最小管理単位)ごと、店舗ごと、日別・時間帯別など、できるだけ細かい粒度でデータを蓄積することが、詳細な分析につながります。

2.1.2 在庫データ

倉庫管理システム(WMS)などから得られる在庫の推移データも重要です。 在庫の増減を販売実績と照らし合わせることで、欠品による機会損失や、過剰在庫の発生状況を把握できます。これにより、単なる販売数だけでは見えない「真の需要」を推測する手がかりとなります。

2.1.3 顧客データ

CRM(顧客関係管理)システムや会員情報、ポイントカードの利用履歴などから得られるデータです。顧客の年齢層、性別、居住地といった属性情報や、購入頻度、購入単価などの購買行動データを分析することで、顧客セグメントごとの需要予測や、キャンペーン施策の効果測定が可能になります。

| 内部データの種類 | 具体的なデータ例 | 主な収集元システム |

|---|---|---|

| 販売実績・受注データ | 売上日時、店舗、商品コード(SKU)、数量、金額 | POS、ERP、ECサイト |

| 在庫データ | 在庫数量、入出庫履歴、保管場所、欠品情報 | WMS、ERP、在庫管理システム |

| 顧客データ | 顧客属性(年齢、性別など)、購買履歴、会員ランク | CRM、会員管理システム |

2.2 精度向上に欠かせない外部データ

内部データだけでは、市場全体の変化や社会的な要因による需要の変動を捉えることは困難です。そこで、予測精度をさらに向上させるために外部データが活用されます。

2.2.1 市場・競合データ

業界全体の市場規模や成長率、競合他社の価格設定、新商品の発売情報、プロモーション活動といったデータです。 これらの情報は、自社の立ち位置を客観的に把握し、競争環境の変化が自社の需要に与える影響を予測するために不可欠です。市場調査会社のレポートや業界ニュース、Webサイトなどから収集します。

2.2.2 経済指標・トレンド情報

GDP(国内総生産)成長率、消費者物価指数、日経平均株価などの経済指標は、消費マインドや景気の動向を測る上で重要なデータです。 また、SNSの投稿データや検索エンジンの検索ボリューム(Google Trendsなど)を分析することで、消費者の関心事や新たなトレンドの兆しを早期に掴むことができます。

2.2.3 天候・季節・イベント情報

気温や湿度、降水量といった気象データは、特に飲料、食品、アパレル、エアコンなどの季節商品の需要に大きな影響を与えます。 気象庁などが提供する過去の気象データや天気予報を活用します。また、祝日、大型連休、地域の祭り、セールの開催といったイベント情報も、短期的な需要の急増や急減を予測するための重要な要素となります。

| 外部データの種類 | 具体的なデータ例 | 主な収集元 |

|---|---|---|

| 市場・競合データ | 市場規模、成長率、競合商品の価格、プロモーション情報 | 市場調査レポート、業界ニュース、Webサイト |

| 経済指標・トレンド情報 | GDP、消費者物価指数、株価、検索ボリューム、SNS投稿 | 政府統計、金融情報サイト、Google Trends、SNS分析ツール |

| 天候・季節・イベント情報 | 気温、降水量、湿度、天気予報、祝日、販促カレンダー | 気象庁、イベント情報サイト |

2.3 データ品質を担保するポイント

どんなに高度な分析手法を用いても、元となるデータの品質が低ければ、精度の高い予測結果は得られません。「Garbage In, Garbage Out(ゴミを入れれば、ゴミしか出てこない)」という言葉があるように、データ品質の担保は需要予測の成否を分ける重要なプロセスです。

具体的には、以下のような点に注意が必要です。

- データの正確性:入力ミスや測定エラーによる異常値、重複データなどを排除します。

- データの網羅性:欠損しているデータ(例:ある期間の売上データが抜けている)を特定し、適切な方法で補完するか、分析対象から除外します。

- データの一貫性:異なるシステムから収集したデータ間で、商品コードや店舗名の表記が統一されているかを確認し、必要であれば名寄せ処理を行います。(データクレンジング)

- データの鮮度と粒度:予測の目的に合わせて、できるだけ新しいデータを、適切な時間単位(日次、週次など)で収集・更新する体制を整えます。

これらのポイントを押さえ、信頼性の高いデータを継続的に蓄積・管理することが、高精度な需要予測を実現するための第一歩となります。

3. 【目的別】代表的な需要予測の手法を比較解説

需要予測には、伝統的な統計手法から最新のAIを活用した手法まで、様々なアプローチが存在します。それぞれに特徴や得意な分野があり、予測の目的やデータの状況に応じて最適な手法を選択することが、予測精度を高める鍵となります。この章では、代表的な需要予測の手法を「伝統的な統計的手法」と「AI・機械学習による手法」に大別し、それぞれの特徴やメリット・デメリットを詳しく解説します。

3.1 伝統的な統計的手法

統計学に基づいた予測手法は、古くから多くのビジネス現場で活用されてきました。比較的少ないデータでも分析を始められ、計算のロジックが明快で結果の解釈がしやすいというメリットがあります。 主に過去のデータパターンを分析し、将来を予測します。

3.1.1 時系列分析(移動平均法・指数平滑法など)

時系列分析は、過去の販売実績など、時間の経過とともに記録されたデータ(時系列データ)の変動パターンを分析し、将来の値を予測する手法です。 売上のトレンド(長期的な傾向)や季節性(周期的な変動)を捉えるのに適しています。

3.1.1.1 移動平均法

移動平均法は、過去の一定期間のデータの平均値を算出し、その平均値が将来も続くと仮定して予測を行う、シンプルで理解しやすい手法です。 短期的な不規則な変動をならし(平滑化し)、全体の傾向を把握するのに役立ちます。 しかし、売上が急に伸びた場合など、トレンドの急な変化に追従するのが遅れるというデメリットがあります。

3.1.1.2 指数平滑法

指数平滑法は、過去のすべてのデータを用いつつ、より新しいデータに大きな重みを与えて予測値を計算する手法です。 これにより、移動平均法の弱点であったトレンドの変化にも比較的迅速に追随できるというメリットがあります。 一方で、どの程度新しいデータに重みを置くか(平滑化係数α)を適切に設定する必要があります。

3.1.2 回帰分析(単回帰分析・重回帰分析)

回帰分析は、予測したい数値(目的変数:売上など)と、それに影響を与える要因(説明変数:気温、広告費、価格など)との間の関係性を数式でモデル化し、将来を予測する手法です。 要因との因果関係を分析できるのが大きな特徴です。

3.1.2.1 単回帰分析

1つの説明変数で目的変数を予測する最もシンプルな回帰分析です。 例えば、「気温(説明変数)が1度上がると、アイスクリームの売上(目的変数)がいくつ増えるか」といった関係を分析し、気温予報から売上を予測します。

3.1.2.2 重回帰分析

複数の説明変数を用いて目的変数を予測する手法です。 例えば、アイスクリームの売上に対して、「気温」だけでなく「曜日」「祝日かどうか」「キャンペーンの有無」といった複数の要因を同時に考慮することで、単回帰分析よりも精度の高い予測が期待できます。ただし、説明変数同士の相関が高い(多重共線性)と、正しい結果が得られにくくなるため注意が必要です。

3.2 近年注目のAI・機械学習による手法

近年、AI(人工知能)や機械学習の技術が急速に発展し、需要予測の分野でも活用が広がっています。 大量のデータから複雑なパターンを自動で学習し、従来の統計的手法では捉えきれなかった要因まで考慮した、より精度の高い予測が可能になる点が最大のメリットです。

3.2.1 ランダムフォレスト

ランダムフォレストは、「決定木」という単純な予測モデルを多数集めて組み合わせることで、高い予測精度を実現するアンサンブル学習の手法の一つです。 個々の決定木が異なるデータや特徴量を学習するため、過学習(学習データに適合しすぎて、未知のデータに対する予測精度が落ちる現象)に陥りにくいという長所があります。 また、どの要因が予測に大きく影響しているか(特徴量の重要度)を評価できる点もメリットです。

3.2.2 ニューラルネットワーク

人間の脳の神経細胞(ニューロン)の仕組みを模した数理モデルです。 入力層、中間層(隠れ層)、出力層の各層で情報が処理され、変数間の複雑で非線形な関係性を捉えることができます。 特に、中間層を多層にしたディープラーニングは、画像や音声認識だけでなく需要予測の分野でも高い性能を発揮し、従来の統計モデルでは困難だった複雑なパターンの学習を可能にします。

ただし、モデルの構造が複雑なため、なぜその予測結果になったのかという理由の解釈が難しい「ブラックボックス」になりやすいという側面もあります。

3.2.3 サポートベクターマシン(SVM)

サポートベクターマシンは、データを分類または回帰するための機械学習の手法です。データ点を最もよく分離する境界線(超平面)を見つけ出すことで予測を行います。 少ない学習データでも比較的高い汎化能力を発揮する傾向があり、様々な分野で応用されています。

3.3 手法の選び方と使い分けのポイント

ここまで紹介したように、需要予測の手法は多岐にわたります。最適な手法を選ぶためには、自社の目的や状況を整理することが重要です。以下に、手法の選び方と比較のポイントをまとめます。

| 手法の分類 | 代表的な手法 | 概要 | メリット | デメリット | 向いているケース |

|---|---|---|---|---|---|

| 伝統的な統計的手法 | 時系列分析 | 過去のデータパターン(トレンド、季節性)から将来を予測する。 | ・計算ロジックが分かりやすい ・少ないデータでも始めやすい |

・急なトレンド変化や新しい要因に対応しにくい ・複雑なパターンの学習は困難 |

・過去のパターンが将来も続くと考えられる安定した商品の予測 ・季節変動が大きい商品の予測 |

| 回帰分析 | 売上とそれに影響する要因(気温、広告費など)の関係をモデル化して予測する。 | ・要因との因果関係を分析できる ・結果の解釈がしやすい |

・適切な要因(説明変数)を見つける必要がある ・変数間の相関に注意が必要 |

・キャンペーンや価格変更など、売上への影響要因が明確な場合の予測 | |

| AI・機械学習による手法 | ランダムフォレスト | 多数の決定木を組み合わせて予測精度を高める手法。 | ・高い予測精度が期待できる ・過学習しにくい ・要因の重要度がわかる |

・モデルの解釈がやや複雑になる ・大量の計算リソースが必要な場合がある |

・多くの要因が複雑に絡み合う需要の予測 ・予測精度を最優先したい場合 |

| ニューラルネットワーク | 人間の脳神経を模したモデルで、複雑な非線形パターンを学習する。 | ・非常に高い予測精度を実現できる可能性がある ・未知のパターンも学習できる |

・大量のデータが必要 ・計算コストが高い ・モデルがブラックボックス化しやすい |

・データが豊富にあり、最高の予測精度を追求したい場合 ・要因間の関係が非常に複雑な場合 |

手法を選ぶ際は、以下の点を総合的に考慮しましょう。

- 予測の目的:長期的な経営計画のためか、日々の在庫管理のためか。

- データの量と質:利用できる過去データは十分にあるか。欠損値や異常値は多くないか。

- 影響要因の明確さ:需要に影響を与える要因が分かっているか。

- 求める精度:どの程度の予測精度が必要か。

- 解釈のしやすさ:予測の根拠を関係者に説明する必要があるか。

- 導入・運用コスト:専門知識を持つ人材や必要なツールは揃っているか。

はじめは移動平均法や回帰分析などのシンプルな手法から試し、予測精度に課題があれば、より高度なAI・機械学習の手法を検討するという段階的なアプローチも有効です。

4. 【業界別】需要予測の活用事例

需要予測は、今や特定の業界にとどまらず、あらゆるビジネスシーンでその重要性を増しています。過去のデータとAI技術を組み合わせることで、企業は市場の変動に迅速に対応し、経営資源を最適化することが可能になります。ここでは、主要な業界における需要予測の具体的な活用事例を掘り下げ、それぞれがどのようにビジネス価値を創出しているのかを解説します。

4.1 小売業:在庫最適化と食品ロス削減

顧客のニーズが多様化し、商品のライフサイクルが短くなる小売業界において、需要予測は欠品による機会損失と過剰在庫によるコスト増を防ぐための生命線です。特にAIを活用した需要予測は、従来の担当者の経験や勘に頼った発注業務を大きく変革しています。

4.1.1 スーパーマーケット・コンビニエンスストア

スーパーマーケットやコンビニエンスストアでは、日々の天候、気温、近隣のイベント情報、曜日、さらにはSNSのトレンドといった多岐にわたるデータをAIが分析し、商品ごとの販売数を高精度で予測します。 これにより、特に賞味期限の短い弁当、惣菜、生鮮食品などの発注精度が向上し、食品ロスの削減と販売機会の最大化を両立させています。

例えば、大手コンビニチェーンのローソンでは、AIによる需要予測を活用し、発注業務にかかる時間を大幅に短縮したと報告されています。

| 課題 | 活用データ例 | 導入による主な効果 |

|---|---|---|

| 食品ロス・廃棄コストの増大 | POSデータ、販売実績、在庫データ | 廃棄ロスの削減による利益率改善 |

| 欠品による機会損失 | 天候・気温予報、イベント情報、周辺店舗の動向 | 顧客満足度の向上と売上機会の確保 |

| 発注業務の属人化と長時間労働 | 会員データ、ポイントカード利用履歴、SNSトレンド | 発注業務の自動化・効率化による従業員の負担軽減 |

4.1.2 アパレル業界

トレンドの移り変わりが激しいアパレル業界では、シーズン毎の生産計画が売上を大きく左右します。ユニクロのようなSPA(製造小売業)モデルの企業では、過去の販売実績や気象データ、最新のファッショントレンドを分析し、商品カテゴリ別、さらには色・サイズ別の需要を予測します。

この予測に基づき、初期の生産量や追加生産のタイミング、店舗間の在庫配分を最適化することで、シーズン終わりの大幅な値下げ販売や在庫処分のリスクを最小限に抑えています。

4.2 製造業:生産計画の精度向上とリードタイム短縮

グローバルなサプライチェーンが複雑に絡み合う製造業において、需要予測はサプライチェーンマネジメント(SCM)の起点となる重要なプロセスです。 正確な需要予測は、部品の調達から生産、出荷に至るまでの全工程を効率化し、企業の競争力を高めます。

4.2.1 自動車産業

日本の大手自動車メーカーなどは、グローバル市場における国別・車種別・グレード別の需要を予測するためにAIを活用しています。 為替レートの変動、各国の経済指標、競合の動向といったマクロな情報から、マーケティングキャンペーンの効果までを分析対象とします。この予測に基づき、世界中の生産拠点の稼働計画や部品サプライヤーへの発注計画を最適化し、膨大な数の部品在庫を管理しながら、納期の遅延を防いでいます。

4.2.2 食品・飲料メーカー

季節性が売上を大きく左右する食品・飲料メーカーにとって、需要予測は不可欠です。例えば、ビールメーカーは夏の気温や湿度、大型連休の日程などから販売量を予測し、数ヶ月前から生産計画を立てます。AIを活用することで、こうした季節要因に加え、新商品の販売動向や競合商品の影響も加味した、より精度の高い生産計画の立案が可能になり、品切れや過剰生産を防いでいます。

4.3 運輸・倉庫業:物量の予測と人員配置の最適化

Eコマース市場の拡大に伴い、物流量が急増する運輸・倉庫業界では、需要予測が業務効率化と労働環境改善の鍵を握っています。 特に「2024年問題」に直面する中、AIを活用した物量予測の重要性はますます高まっています。

ヤマト運輸のような大手宅配会社では、過去の配送実績データに加え、ECサイトのセール情報や季節的なイベント(お中元・お歳暮など)を基に、エリア別・日別の荷物量を予測します。

この予測結果を用いて、トラックの配車計画やドライバー、仕分けセンターの作業員のシフトを最適化することで、配送リードタイムの短縮と労働生産性の向上を実現しています。 また、倉庫内においても、出荷量を予測することで、ピッキング作業の人員配置を最適化し、ボトルネックの解消に繋げています。

4.4 エネルギー業界:電力・ガス需要の安定供給

電力やガスといった社会インフラを担うエネルギー業界では、需要予測が供給の安定性と効率的な運用に直結します。 AI技術は、このミッションクリティカルな領域で大きな成果を上げています。

4.4.1 電力会社

大手電力会社では、過去の電力消費実績、曜日、時間帯、そして数分単位で更新される気象情報(気温、湿度、日射量など)をAIで解析し、極めて高い精度で電力需要を予測しています。 この予測に基づき、火力・水力・原子力といった複数の発電所の稼働計画を最適化し、燃料コストの削減と電力の安定供給を両立しています。

近年では、天候に左右されやすい太陽光や風力といった再生可能エネルギーの発電量予測と組み合わせることで、より高度な需給バランスの制御が行われています。

4.4.2 ガス会社

ガス会社においても、気温の変動が需要に大きく影響するため、高精度な需要予測が求められます。 過去のガス使用量と気象予報データを基に、家庭用・産業用の需要をエリアごとに予測。この予測結果は、LNG(液化天然ガス)の調達計画や、安定供給に不可欠なガス導管網の圧力管理などに活用されています。

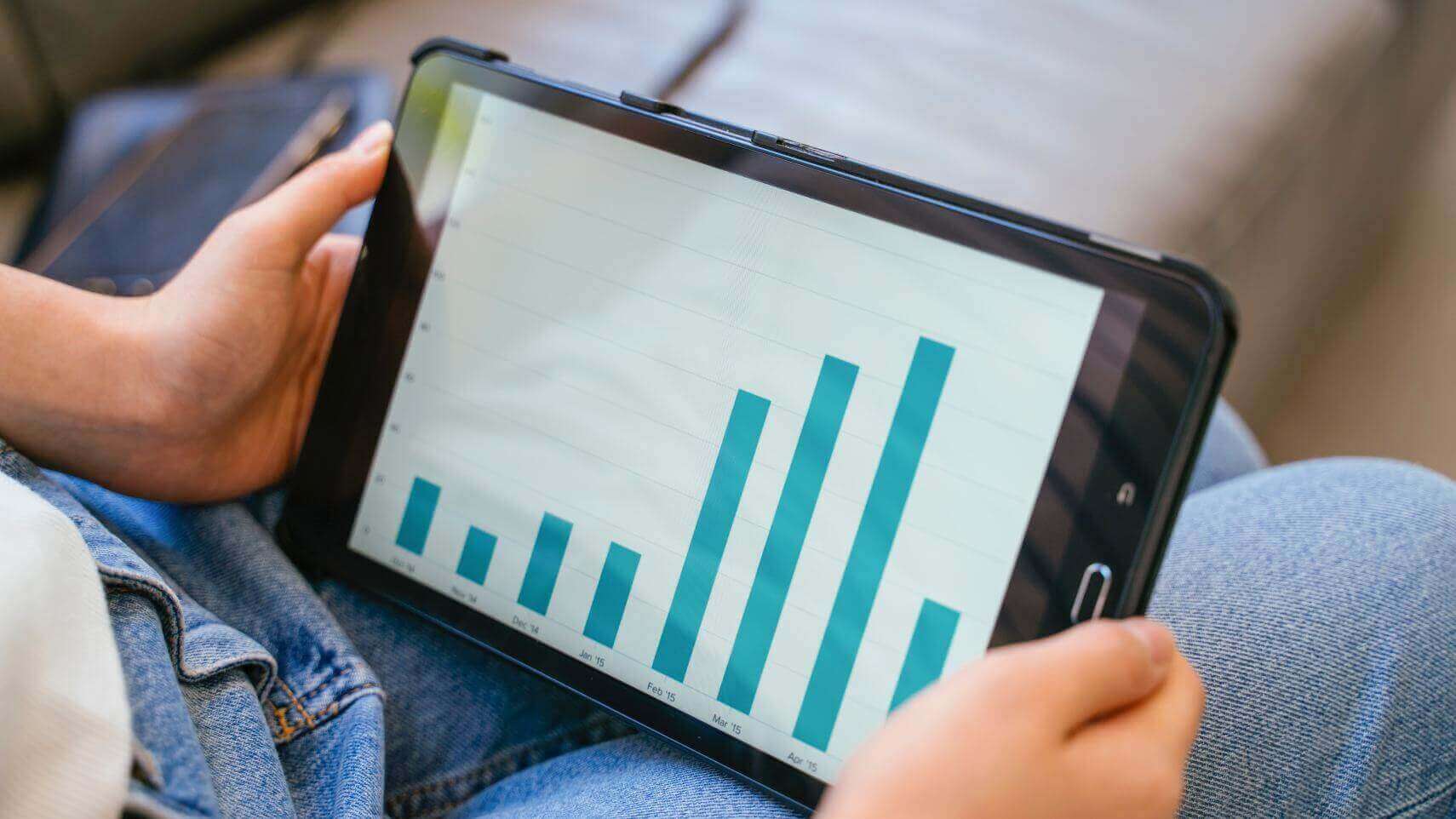

5. 需要予測の精度を高める5つのポイント

需要予測は、一度行えば終わりというものではありません。市場環境や消費者行動は常に変化するため、予測精度を継続的に高めていく取り組みが不可欠です。精度が向上すれば、過剰在庫によるコスト増や、欠品による機会損失といったリスクを最小限に抑え、企業の収益性を最大化できます。ここでは、予測精度を向上させるための5つの重要なポイントを具体的に解説します。

5.1 適切な予測モデルの選定と評価

需要予測の精度は、どの予測モデルを選択するかに大きく左右されます。ビジネスの目的やデータの特性に合わないモデルを選んでしまうと、期待するような精度は得られません。

5.1.1 予測モデルの選び方

モデル選定では、予測対象となる製品の特性や、利用できるデータの種類を考慮することが重要です。例えば、発売から時間が経ち、販売実績データが豊富な定番商品は、過去のトレンドや季節性を分析する「時系列分析モデル」が有効です。

一方、気温やイベント、販促キャンペーンなど外部要因の影響を大きく受ける商品には、それらの要因を説明変数として組み込める「回帰分析モデル」や、より複雑な関係性を捉えられる「AI・機械学習モデル」が適しています。

5.1.2 客観的な評価指標によるモデル評価

モデルを選定したら、その精度を客観的に評価する必要があります。担当者の感覚だけに頼るのではなく、複数のモデルを同じ過去データで検証(バックテスト)し、どのモデルが最も実績値に近い予測を出せるかを確認します。その際、以下のような統計的な評価指標を用いるのが一般的です。

| 評価指標 | 概要 | 特徴 |

|---|---|---|

| RMSE (Root Mean Square Error) | 誤差の二乗の平均の平方根。 | 誤差が大きいほど値が大きくなるため、大きな外れを特に問題視する場合に適しています。 |

| MAE (Mean Absolute Error) | 誤差の絶対値の平均。 | 直感的で分かりやすく、予測誤差の平均的な大きさを把握するのに役立ちます。 |

| MAPE (Mean Absolute Percentage Error) | 誤差の絶対値を実績値で割った値(誤差率)の平均。 | 売上規模が異なる商品同士の予測精度を比較する際に便利です。 |

これらの指標を用いて複数の手法を比較検討し、自社の目的に最も合致したモデルを選定することが、精度向上の第一歩となります。

5.2 データクレンジングと特徴量エンジニアリング

予測モデルがどれほど優れていても、入力するデータの品質が低ければ、精度の高い予測は望めません。「Garbage In, Garbage Out(ゴミを入れればゴミしか出てこない)」という言葉の通り、データ準備の工程は極めて重要です。

5.2.1 データクレンジングでデータの品質を担保する

データクレンジングとは、予測のノイズとなりうる不正確なデータや欠損値を特定し、修正・補完する作業です。例えば、POSシステムの入力ミスによる異常な販売数(外れ値)を検出して修正したり、記録が漏れている期間のデータを適切な方法で補完したりします。この地道な作業が、予測モデルの安定性と精度を大きく向上させます。

5.2.2 特徴量エンジニアリングで予測に有効な情報を加える

特徴量エンジニアリングとは、元のデータから予測精度向上に役立つ新たな変数(特徴量)を作り出すプロセスです。

例えば、単なる日付データから「曜日」「週末フラグ」「祝日フラグ」「給料日後フラグ」といった特徴量を作成することで、モデルはより多くのパターンを学習できるようになります。

また、過去の販売実績から「移動平均値」や「前年同週比」といった特徴量を作成することも、トレンドや季節性を捉える上で非常に有効です。AIを活用することで、こうした特徴量設計を自動化するツールも登場しています。

5.3 予測結果の継続的なモニタリングと改善

市場や顧客の動向は絶えず変化するため、一度構築した予測モデルが未来永劫にわたって高い精度を維持できるわけではありません。そのため、予測と実績を定期的に比較し、モデルを改善し続ける「PDCAサイクル」を回すことが不可欠です。

5.3.1 予実管理と誤差の原因分析

予測値と実績値の乖離を継続的にモニタリングし、誤差が大きくなった場合はその原因を分析します。[8, 10] 例えば、「競合他社が大規模なセールを実施した」「メディアで商品が紹介され、想定外の需要が発生した」「天候不順が続いた」など、予測モデルが考慮できていなかった要因を特定します。この分析を通じて、モデルの弱点や改善点が見えてきます。

5.3.2 モデルの再学習とチューニング

原因分析の結果をもとに、予測モデルの改善を行います。具体的には、新しいデータを追加してモデルを再学習させたり、アルゴリズムのパラメータを調整(チューニング)したり、新たに見つかった有効な特徴量を追加したりします。このような改善プロセスを定期的に繰り返すことで、予測精度を継続的に高いレベルで維持することが可能になります。

5.4 現場の知見(ドメイン知識)の活用

データや数式だけでは捉えきれない情報、すなわち現場担当者が持つ経験や知見(ドメイン知識)は、予測精度をもう一段階引き上げるための重要な要素です。統計モデルやAIが算出した予測値を鵜呑みにするのではなく、現場の情報を加味して最終的な意思決定を行うことが求められます。

例えば、以下のような定性的な情報は、データだけでは予測が難しい需要の変動要因となります。

- 営業部門:「特定の顧客から大型の特注が入る予定」「競合の新商品発売に伴う顧客の動き」

- マーケティング部門:「来月から開始する大規模な販促キャンペーンの詳細」「インフルエンサーとのタイアップ企画」

- 店舗担当者:「近隣で大規模なイベントが開催される」「地域の学校行事による需要の変化」

これらの情報を予測プロセスに組み込むことで、より現実に即した精度の高い需要予測が実現できます。サッポロビール株式会社の事例では、AIが算出した予測値に基づき、需給調整担当者が最終判断を行う「人とAIの協働モデル」を導入し、予測精度を20%向上させることに成功しています。

5.5 予測ツールの導入と活用

Excelなどを用いた手作業での需要予測には、作業の属人化や、扱えるデータ量・分析手法の限界といった課題があります。予測精度を本格的に向上させるためには、専用のITツールやAIソリューションの活用が効果的です。

5.5.1 需要予測ツールの種類

需要予測に活用できるツールは多岐にわたります。簡単な統計分析機能を備えたBIツールから、高度なAIアルゴリズムを搭載した専門の需要予測システム、さらにはプログラミング不要でAIモデルを構築できるノーコードAIプラットフォームまで様々です。近年では、気象データや人流データといった外部データと連携し、より多角的な分析が可能なシステムも増えています。

5.5.2 ツール選定と活用のポイント

ツールを選定する際は、自社の目的や課題、データ分析に携わる担当者のスキルレベルに合ったものを選ぶことが重要です。高機能なツールを導入しても、現場で使いこなせなければ意味がありません。

また、ツールを導入して終わりではなく、社内で活用を定着させるための運用体制の構築や、継続的な改善活動が成功の鍵となります。ベンダーのサポート体制が充実しているかどうかも、選定における重要なポイントです。

6. 需要予測の始め方|導入ステップとツールの選び方

需要予測は、今や多くの企業にとって不可欠なプロセスですが、「何から手をつければ良いかわからない」という担当者も少なくありません。やみくもにツールを導入しても、期待した効果が得られないことがあります。本章では、需要予測を成功に導くための具体的な導入ステップと、自社に最適なツールを選びきるためのポイントを体系的に解説します。

6.1 導入までの4ステップ

需要予測の導入は、段階的に進めることが成功の鍵です。ここでは、目的の明確化から本格的な運用に至るまでの標準的な4つのステップを紹介します。

6.1.1 ステップ1:目的と課題の明確化

最初に、なぜ需要予測を導入するのか、その目的を具体的に定義します。目的が曖昧なままでは、適切な手法やツールの選定、さらには導入効果の測定も困難になります。 例えば、「在庫の最適化」が目的なら、「SKUごとの欠品率を3%未満に抑え、余剰在庫を15%削減する」といったように、具体的な数値目標(KPI)を設定することが重要です。

この段階で、営業、マーケティング、生産、在庫管理など、関連部署の担当者を集め、現状の課題と目指すべきゴールについて共通認識を形成することが、プロジェクトを円滑に進める上で不可欠となります。

6.1.2 ステップ2:データ収集と整備

次に、予測の土台となるデータを準備します。予測モデルの精度は、使用するデータの質と量に大きく左右されます。 まずは、社内にどのようなデータが存在するかを確認しましょう。最低限必要となるのは、過去の販売実績データです。それに加え、在庫データ、顧客データ、プロモーション履歴などの内部データ、さらには天候、市場トレンド、競合の動向といった外部データも収集できると、予測精度は格段に向上します。

データが異なる部署やシステムに散在している場合は、それらを一元的に管理できる体制を整える必要があります。また、データの欠損値や異常値を取り除く「データクレンジング」も、この段階で丁寧に行うことが重要です。

6.1.3 ステップ3:手法・ツールの選定とPoC(概念実証)

いきなり全社的に大規模なシステムを導入するのはリスクが伴います。そこで、特定の製品や期間に限定して小規模な実証実験、すなわちPoC(Proof of Concept)を実施することが推奨されます。 PoCの目的は、選定した予測手法やツールが自社の課題解決に有効か、費用対効果は見合うかなどを本格導入の前に検証することです。

PoCを通じて、予測精度の評価だけでなく、現場の運用フローに乗せられるか、担当者が使いこなせるかといった実用性も確認します。この結果をもとに、本格導入に向けた課題の洗い出しと改善策の検討を行います。

6.1.4 ステップ4:本格導入と運用

PoCで有効性が確認できたら、いよいよ本格導入です。PoCの結果を踏まえ、対象とする製品カテゴリや部門を段階的に拡大していく計画を立てます。導入後は、予測を「実行して終わり」にしないことが極めて重要です。予測値と実績値の差異を定期的にモニタリングし、なぜ予測が外れたのかを分析します。

そして、その分析結果を基に予測モデルのパラメータを調整したり、新たな説明変数を追加したりと、継続的に精度を改善していくPDCAサイクルを回す運用体制を構築しましょう。

6.2 需要予測ツールの種類と選定ポイント

需要予測に利用できるツールは多岐にわたります。ここでは、主なツールの種類と、自社の目的や状況に合ったツールを選ぶためのポイントを解説します。

6.2.1 需要予測ツールの主な種類

各ツールにはそれぞれ特徴があり、企業の規模や目的、データ分析の専門知識を持つ人材の有無などによって最適な選択肢は異なります。

| ツールの種類 | 特徴 | メリット | デメリット |

|---|---|---|---|

| Excel・スプレッドシート | 関数やアドインを用いて基本的な統計手法(移動平均法など)で予測を行う。 | ・追加コストが不要 ・多くの人が使い慣れている |

・大量のデータ処理に不向き ・複雑な分析や自動化が困難 ・属人化しやすい |

| BIツール | TableauやPower BIなど。データの可視化機能に加え、予測機能を持つものもある。 | ・データの可視化に優れる ・ダッシュボードで結果を共有しやすい |

・高度な予測モデルは搭載されていないことが多い ・専門の予測ツールより精度が劣る場合がある |

| 需要予測専門ツール | 需要予測に特化した専用のソフトウェアやクラウドサービス。業界特化型のものもある。 | ・高精度な予測アルゴリズムを搭載 ・業界特有の要因を考慮できるものもある ・豊富な機能(自動発注連携など) |

・導入、運用コストが比較的高価 ・専門知識が必要な場合がある |

| ノーコードAIプラットフォーム | プログラミング不要で、AIによる高度な予測モデルを構築・運用できるツール。 | ・専門知識がなくてもAIを活用可能 ・迅速なモデル構築と改善が可能 ・幅広いデータに対応できる |

・ツールによって機能やサポートに差がある ・カスタマイズの自由度は専門ツールに劣る場合がある |

6.2.2 自社に合ったツールを選ぶための5つのポイント

ツールの選定で失敗しないためには、機能の豊富さや価格だけで判断するのではなく、以下の5つのポイントを総合的に評価することが重要です。

-

目的との整合性

自社が解決したい課題(在庫削減、欠品防止など)に対して、必要な機能が備わっているかを確認します。例えば、自動発注までを目指すなら、外部システムとの連携機能は必須です。 -

操作性・使いやすさ

データ分析の専門家だけでなく、現場の担当者が直感的に使えるかどうかも重要な選定基準です。無料トライアルやデモを活用し、実際の操作感を確かめましょう。 -

サポート体制

特にAI搭載ツールなどを初めて導入する場合、ベンダーのサポート体制は非常に重要です。 導入時のトレーニングや、運用開始後の問い合わせに迅速に対応してくれるか、国内にサポート拠点があるかなどを確認しましょう。 -

費用対効果

初期費用や月額利用料といった直接的なコストだけでなく、導入によって得られる効果(在庫削減額、機会損失の防止額、人件費削減など)を試算し、費用対効果を慎重に検討します。 -

拡張性と連携性

将来的に予測対象を拡大したり、基幹システム(ERP)や販売管理システムと連携したりする可能性を考慮し、ツールの拡張性やAPI連携の可否を確認しておくことも大切です。

7. まとめ

需要予測は、在庫の最適化や売上向上を実現し、不確実性の高い現代ビジネスにおいて羅針盤となる重要な活動です。成功の鍵は、時系列分析のような伝統的手法からAIを活用した最新手法まで、自社の目的やデータに合わせて適切に選択し、継続的に改善することにあります。まずは課題を明確化し、スモールスタートで導入を進めることが、ビジネス成長への確実な一歩となるでしょう。

TRYETING

公式

TRYETING公式です。

お知らせやIR情報などを発信します。