CULTURE

ハリウッド俳優・福山智可子が見た、映画業界とAIの現在地

目次

2024年の動画生成AI『SORA』のローンチが世界を驚かし、完璧に近い物理表現で見るものを圧倒して久しい。

また今年度のアカデミー賞主演男優賞を受賞したエイドリアン・ブロディ主演『The Brutalist』では、発音補正や美術のアイデアにAIが使われていることがわかり話題になっている。

ハリウッドではストライキが発生するなど映画界にもAIの普及は波紋を広げ、敏感にその影響を懸念する声や、クリエイティブに活用しようとする声も目立つ。

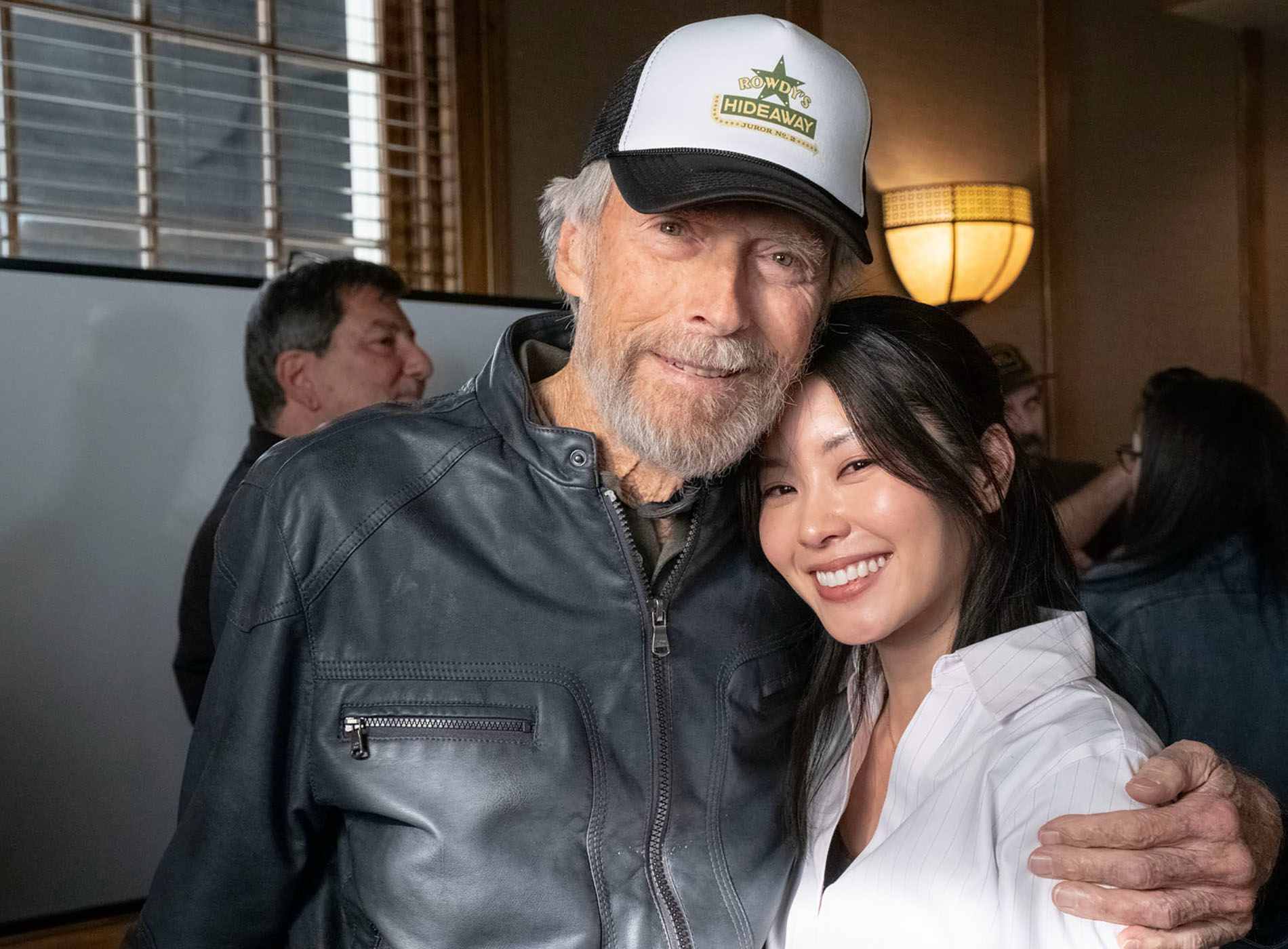

「俳優仲間で集まれば、必ずAIの話は出てきます」と語るのは、クリント・イーストウッド最新作『陪審員2番』にアジア系として唯一参加しているハリウッド女優、福山智可子。彼女の体感するハリウッドとAIの今について、話を聞いた。

クリント・イーストウッドの法廷劇

Photo by Claire Folger/Warner Bros.

94才になったイーストウッドが監督した最新作『陪審員2番』は、名作『怒れる12人の男』を彷彿とさせる骨太な法廷劇であり、イーストウッドらしい細やかかつ重厚な人間ドラマだ。

今作では陪審員唯一のアジア人として、名古屋出身の日本人俳優福山智可子が出演している。リアリティショーへの出演から足がかりを得てハリウッドで躍進する福山が感じる、映画とAIの現在地、これから求められる俳優像とは――。

――まず、クリント・イーストウッド監督の作品作りに参加していかがでしたか?

「クリントさんが率いる製作のチームは10年、20年一緒に働いている方々が多くいます。撮影期間中に食事を作って提供して下さるキッチンチームも「硫黄島からの手紙」の時にも撮影を共にしたそうです。一緒に働く人々を仲間として迎えてくれ、とても大切に扱ってくださる製作チームだからこそ素晴らしい作品が出来上がるのだと思います。

私もこの家族の一人として受け入れて頂き、この貴重な機会を頂けたことに本当に感謝しています」

ーーイーストウッド監督はキャスティングにも深いこだわりがある監督だと思いますが、唯一のアジア人陪審員として作品に選ばれたプロセスについて是非教えてください。

「一般的にはまず第一オーディション、その後に第二オーディションがあります。また、海外作品では、コロナ以前からセルフテープ(自分でシーンを撮影する)が一般的なオーディション体系になっています。今回の作品もまたセルフテープでしたが、第二オーディションを待たずに一つのテープだけで私を決めて下さり、”クリント・イーストウッドがあなたに役をやって欲しいと言っている”と連絡を頂きました。

キャスティングディレクターは、クリントさんと長く働いているので大体どんな人を求めているのか知っていたから選ぶのは簡単だった、と教えてくださいました」

Photo by Claire Folger/Warner Bros.

今回の作品テーマにもなっている裁判は、裁判官によって量刑に差異が出るなど判断にバイアスが起きやすい。これからなんらかの形でAIがアシストする未来がくるとも想定されている分野だ。福山は今回の映画を通じて初めて陪審員を経験した。

ーー陪審員制の利点や難しさは何でしょうか?そしてAIが導入されるとしたら有効だと思いますか?

「様々な背景を持つ人々を集めることでより多くの情報、ものの見方が揃いやすいことは間違いないと思いました。ただ、一般の人々に容疑者の命さえ委ねてしまう事は、人によっては荷が重いのではないかと感じました。

AIを裁判に利用することは十分にあると思います。ただしAIに全てを託してしまうのは偏った答えが出ることがあるのではないでしょうか。例えば、人の感情についてはAIでは分析しきれないと思います。情報として探せる人の傾向について分析できても、一人ずつに寄り添うことは出来ないと思います」

AIと対峙するハリウッド

ハリウッドでは2023年頃からAIに対する全米映画俳優組合や全米脚本家組合による長期ストも発生しており、その脅威に対する恐怖は根強い。

ーーハリウッドでは今AIはどう捉えられていますか?

「多分殆どの人がAIをどちらかと言うと恐れていると感じます。

昨年ストがあり組合といくつか条件が更新されましたが、これから更にAIの機能が進化していくに辺り、これからもAIに対する問題は深刻になる一方だと思います」

福山によれば、その恐怖心は台本のAI生成に脅威を感じる脚本家たちや、ハリウッドでエキストラとして活躍している俳優たちの中で特に顕著なものだという。

もともとモーションキャプチャーが進んでいたゲーム業界でも、俳優の権利はやや曖昧だ。一度俳優をキャプチャーし生成されたキャラクターは俳優の手を離れる。慣習として最初に約束された契約金が支払われるのみで、例えばゲームが世界中で大ヒットしても追加のギャランティが発生することも無いという。

既に動画生成AIでは殆ど真偽を判断できない人物描写が可能になっているからこそ、一度キャプチャーした俳優のデータを使いまわしたり存在しない人物を生成し俳優との置換を行うなど、CM業界では一部現実になっていることが映画にも飛び火する可能性は非常に高い。俳優たちはキャプチャーデータの二次使用料などについても訴えを続けている。

またハリウッドでは一番労力のかかる脚本の第一稿に高い報酬が設定されてきたが、その一稿目をAIに作成させ脚本家で手直しするようなコストカットが起こる可能性も高い。ストの決着として脚本家の仕事を侵害しないことで合意は得られたものの、どのように業界が変化していくかは未知数だ。

最近では映画『her』への明らかなオマージュとして、スカーレット・ヨハンソンの声を学習したようなAIがローンチされOpenAIとの訴訟問題に発展したことも記憶に新しい。俳優のアイデンティティとコピーライツを守るため、どのような線引きを行っていくのが正しいのか、ハリウッドでの大きな懸念と論点となっている。

しかし福山はAIと映画産業の無限の可能性についても「間違いなく出来ることが増えると思う」とポジティブに捉えている。

「例えばアクション映画では、俳優やスタントマンが怪我の危険性がなくより学期的なシーンを描けますよね。今までアクセントの問題で起用されづらかった多様なバックグラウンドの俳優が役を得ることもできるようになるはずです」

新進のクリエイターが低予算で実験的映画作りをすぐに行えることも、今後のハリウッドの飛躍の素地に重要な役割を果たすだろう。自身のワイナリーを売却し私財を投じて映画作りをしたコッポラなど、巨額な映画製作はまさに一生を捧げた賭けでもあったが、これからは予算を抑える術が誰でも手に入るようになり、門戸がより広く開かれるかもしれない。

またAI自体を作品に取り上げ、批評的姿勢を貫きアートや商業へ昇華する作品が現れることも期待したい。

演技とは何か、その根幹が揺らぐ日

Albert Halim

エイドリアン・ブロディがアカデミー賞主演男優賞を受賞した『The Brutalist』が、AIをハンガリー語の台詞補正や映画美術のアイデアに使用していることを明らかにし物議をかもした。

福山も「ハンガリー語を話す姿には違和感が全くなかった」と本作のAI利用について俳優仲間から聞いていた。

ハンガリー語シーンの特定の発音を補正するためにウクライナのソフトウェア会社Respeecherの技術が使われており、同社はドラマ『マンダロリアン』での若きルーク・スカイウォーカー(マーク・ハミル)の台詞補正にも協力したことで著名だ。

台詞の補正にAIが使われた場合、“演じる”ということの定義はどう変化していくのだろうか。

デ・ニーロやダニエル・デイ・ルイスなど、役作りの苛烈さで伝説を残してきた名優が評価されるハリウッドにおいて、演技という概念が変化する前兆を今目撃しているのだろうか。

ただし自身も日本人としてハリウッドに挑む福山は、俳優としての目線でこう答える。

「私たち俳優がこだわっている演技の部分と、それがフィルムとなって観客にどう捉えられるかなら、やはり観客がどう受け取るかという部分が優先されるべきだと思います。どんなに自分の演技を見てもらいたくても、AIで補正されたほうが見やすいのであればそうなるべきかなって」

ーーではこれから先、未来の映画や俳優の演技はどうなってゆくと思いますか?

「例えばAIによる補正を前提に、英語が話せない日本人俳優が英語を完璧に話す役を得た場合、英語を話すお芝居と日本語を話すお芝居は全く異なるため演じ分けが必要です。

(AIによりチャンスが広がり)俳優に出来ることが増える分、また更に新しいスキルを磨いて行く必要があると思います。

これからは組合の制度でAIを映画制作に取り込むことを制御しながら、AIと共に新たな分野ももしかしたら出てくるのかもしれませんね」

作品のために350+500エーカーの土地を購入しトウモロコシを一から栽培したり、飛行機1台を衝突爆破してみせたクリストファー・ノーランのような超写実主義にこだわるか、『The Brutalist』のようにAIを積極的に取り入れてゆくか、AIの映画産業への流入と共にそうした二極化が進むだろうか。

CGやAI生成動画が一般化した今だからこそ、米津玄師が水面を背景にした空間を漂う柳沢翔監督による幻想的なMV『Plasma』など、様々な工夫によって完全実写を貫くことで逆に話題を呼ぶ作品も既に増えてきている。福山の想像する”新たな分野”のこれからは、この様にして生まれてゆくのかもしれない。

映画はカスパロフに想いを寄せて

『タクシードライバー』の伝説的脚本家ポール・シュレーダーは自身のFacebookにChatGPTを使用した驚きを「I’M STUNNED.」と記し、AIの圧倒的なクリエイティビティに対峙した感嘆と畏怖を、世界的なチェスプレイヤー・カスパロフがDeep Blueに対峙した1997年に例えた。

あらゆる監督の作風に合わせた全く新しいアイディアが驚異的なスピードで生成され、またシュレイダー自身の古い書きかけの脚本の再構成をAIに依頼すれば過去のどんな作品より良いものになったと興奮を綴っている。その高揚と荒寥感の入り混じる姿に、ハリウッドの隠しようのない不安と、映画の未知数の可能性とその宇宙的な広がりを感じたのは私だけではないはずだ。

福山はこう答えた。

「怖くないと言えば嘘になりますが、AIにできる事はまだ限られていると思います。しかしAIが進化するにつれ私たちが出来ることも増える。出来なくなることばかり考えるのでなく、より早く取り込み、自分自身も進化して行けたらと思います」

福山は映画への熱意に溢れ、演じることへの渇望をたぎらせる。確実にやってくるであろうAIとの協業を見据え、それすらを俳優として消化しようと覚悟している姿は力強く、美しかった。

伊藤 甘露

ライター

人間、哲学、宗教、文化人類学、芸術、自然科学を探索する者